雑感 iE (in Europe) : 欧州建築見学旅行

東西冷戦終結直前、1987年に、初めての海外旅行で触れたヨーロッパ

ドイツロマンチック街道(補)

思い出したので補足するレンタカーの旅。

この旅行記録の初めの方で「ロマンチック街道」に記したけれど、ドイツ中部から南端国境に近いノイシュバンシュタイン城に向けて、レンタカーで移動していた。

ロマンチック街道は、日本で言えば稲作の広がる田舎のような景色で、広めとはいえ片側1車線の田舎道だ。

時速100㎞で余裕をもって回れるカーブの連続で、小麦の海の中に時折木立の一画が現れる。日本だったら祠があるのかな、と思わせるように。

単調な運転をしばらく続けて、ある地点で空き地らしいところに車を停めて休憩した。

「さて出発しようか」と走り出して少しのち、「おっといかんいかん、右側を走らなければ」と言いながら右車線に修正した。空き地が進路方向左側だったのだ。

冬の、観光シーズンと無縁のロマンチック街道は前後に車などほとんど見ることはなく、対向車もごく稀だから自ら気付くしかない。

そして、車線を修正した少し後、緩やかなカーブを時速100㎞で向かってきた車とすれ違った。何秒後だっただろうか。

危険な場面はなかったし、きっと対向車も何も感じなかっただろう。それでも、運転していた僕はハッとして「巻き込まなくてよかった」と安堵しながら猛反省した。

ドイツ地方新聞の見出しが頭に浮かぶ。

「ロマンチック街道で、左側走行の国から来たドイツに慣れぬアジア人の車と正面衝突して大破」

これでは、親族は悔やんでも悔やみきれない。

ロンシャン(後編)

パリに戻って二日後だったか、ロンシャンの礼拝堂で4人貸し切り状態だったオーストラリア人カップルの住所メモを頼りに、訪ねてみることにした。

携帯電話など無い時代で、いつまで滞在するかも聞いていなかったから、訪ねるというよりは、住所あてクイズの気分だった。

なにしろ、マイナーとはいえ墓地や財団など探すのは公共物で、この時の住所メモは友達のアパートを探すような気分で、疑似体験として楽しかったのだ。

地下鉄などを乗り継ぐと、意外にあっさり住所メモのアパートに辿り着いた。

彼らの借りている部屋は1階で、チャイムを鳴らすとすぐに扉が開いた。

僕たちの姿を認めると、ほんの一瞬当惑の色が目に浮かんだ。それは、本当に来るとは、なのか、今日はなあ、なのか、判別ができなくて、そんなことは想定内だったから携えたワインを手渡して、「この間のお礼、ありがとう」と立ち去ろうとすると、それなりに引き留めてくれた。

女性が急いでキッチンに立って、ペペロンチーノだったかパスタを急ごしらえしてくれて、ワインを酌み交わしながら覚束ない会話をして過ごした。

じきにお互いの緊張は霧散したようだけれど、長居は迷惑だろうと辞去した。

濃密な時間の共有とか、思い出に残る場面とか、そうした記憶は無いけれど、チャイムを押す瞬間は覚えている。ありがとう。

ロンシャン(前編)

現代建築の父、と呼ばれるル・コルビジュェの代表作のひとつに

ロンシャンの礼拝堂がある。

日本では、上野の西洋美術館の原設計者として知られていて、帝国ホテルのフランク・ロイド・ライトと同じくらいメジャーだろうか。

そんな建築家なので、代表作と言えば議論百出だろうけれど、僕が選ぶなら次の3つ。

サヴォア邸

ロンシャンの礼拝堂

母の家

という訳で、迷いもせずにロンシャンに向かった。

パリからTGVの後、ローカル線を降りてみるとそこはただ田舎だった。

田舎と言っても田園風景ということではなくて、地方の小さな拠点という感じ。(町田よりはずっと小さい)

ロンシャン駅から礼拝堂まではかなりの坂道を登るのだけれど、その前に腹ごしらえが必要かと思って、食堂に入った。その時期、どうやら道路工事か電線敷設工事かが進められていたらしく、食堂にはその作業従事者があふれていた。

僕が驚いたのはその食堂に居た従事者の視線。

この礼拝堂を訪ねるひとはすごい人数に違いないけれど、ローカル駅からえっちらおっちら登るひとは多くないだろうし、なにより土木作業に呼ばれたおっさんたちには東洋人が珍しかったかもしれない。

スペインで出会った一人旅日本女子の、「視線がきつい」と言っていた意味を、サブ的に体験した。男って正直だなあと思うのと同時に、人間は動物なんだとあらためて認識した。

雪の降る寒い日だったので、礼拝堂はほぼ貸し切り状態だった。一緒になったのはオーストラリアからの若いカップルで、パリに友達のアパートを借りているから遊びに来たら、と誘ってもらった。

その話は別の機会に。

アル ケ スナン

アルケスナンというフランス東南の街には、可愛らしいローカル線で行くことができる。もうジュネーブに近いくらいパリから離れていて、コルビュジエのロンシャンの教会がその方面に無ければなかなか限られた時間で足を伸ばすのが難しいところだ。

ここにあるのは、ルドゥ―というフランス革命のころの建築家が展開した建築群。「ショーの王立製塩所」と呼ばれる。

ルドゥ―はまるで世界を水や火、土と空気という構成に還元しようとした昔の哲学者のように、都市や人生を単純系に構成したい衝動に駆られた人物だ。真球の建築など、観念的ではあっても刺激的なスケッチは、建築学科の学生ならはしかのように感染を免れない。

アルケスナンは、適当な例かどうか別として蓼科や八ヶ岳のようにちょっと日常から離れた立地と言える。

だから、手ごろな宿が見つからなかった。

「こんな日もあっていいね」と妻と言いながらそれまでの5倍の値段のホテルにチェックインする。

ホテルのレストランも魅力的だったけれど、時間もあるしせっかく高いお金を払っているのだから町を堪能してやれ、と他のホテルのレストランを品定めした。

丁重に案内されて着席し、メニューを開いても仏語は読解不能。でも、そんなことはもう慣れているので、それなりの自信でオーダーを完了して待った。

余裕で待てるぎりぎりの時間の後、映画で見るような半球のステンレスの蓋があるお皿が運ばれてきた。「おおーー!」

ギャルソンの肩の高さからテーブルの高さに降りてきた、その半球のステンレスの蓋から、川魚っぽい尾びれがはみ出しているのを発見したのは期待のピークのころだった。

ヌーベルキュイジーヌ・・・当時、ニュースなどで見聞きしてはいたものの、日本料理に触発された「素材をとことん追求する新しい仏料理」

僕はきっと、初めの方の被害者だ。なんでここで??この価格で??

パリ(マカロニウェスタン)

どうしてそんなところに出かけたのか。

パリの中心街から外れているとはいえ、徒歩圏だったのに外灯がひどくまばらな先にそのレストランはあった。

英語併記でどうやらビーフカツレツらしいものを見つけて注文する。町の定食屋というよりはもう少し気配のあるその店は、よく見るとメキシカンと謳っていた。

運ばれてきたビーフカツレツは、日本人には至極見慣れたようすで、安心して一切れを口に運ぶ。

その途端、西部劇の荒野が見えた。

乾いて土埃が舞う荒野。

とてもウェットなフランスでの食事の最中にあって、それは感動的な体験で、多少大袈裟だけれど心の中で天を仰いだ。

次の日になってやっと気づいたのは、カツの衣をつける前に、牛肉をチョコレートかカカオでコーティングしていたのだろうということ。チョコレートと荒野はミスマッチのようでいて、土埃ということに共感してくれる人はいくらかはあるだろう。

大変満足して店を出た後、来た道のうす暗い狭い歩道を歩きだす。ほどなく、人影がなかった緩やかな坂を巨躯の黒人が下りてきた。少し体を強張らせてすれ違おうとしたとき、彼は歩道を塞いで太い声を僕に撃った。

「マニー!!」

僕は条件反射そのもので答えた 「ノー!!」

少しの時間僕の顔をうかがった彼は、何も無かったように離れて行った。想像するに、彼は冗談でもなかったけれど真剣でもなかったのだろう。僕のようすとは関係なく、2度は言わない・・・という個人的なルールでもあるようだった。

ビーフカツに続いてのマカロニウェスタン。ああ面白い。(怖かったけど)

バル(マドリッド)

マドリッドは言うまでもなく大都市で、その全体像を印象としてまとめるのが難しい街だと思う。

例えば、ローマは地図が頭に描けるし、ベネチアなら地図で散歩ができると思ってしまうほど親密感が残るのだけれど、マドリッドはバルセロナやグラナダとも違って、地形上も風の流れも傾斜が感じられないからだろうか、焦点が見つけにくいように思う。もちろん、滞在時間の短かったことは大きいとしても。

そのマドリッドでは美術館を訪ね歩いたことと、バルを梯子した記憶が多い。

個人的感想として、イタリアでは「バール」と少し長く聞こえるのに対して、スペインでは「バル」と動物の鳴き声のようだ。

イタリアのバールはカプチーノを頼む場所で、スペインのバルは惣菜を選ぶところという印象は偶然だろうか。僕達の行動に由来しているだろうか。

地球の歩き方などによると、スペインの人は食事に伴う紙ナプキンをごしょごしょっと丸めて床に放り出すそうで、だから床にそれらが多いほど人気店だということになる。

日本人からすると、ゴミの多い店を選び出すというのは変な話だし、あんまり当てにならないように思えた。

鮮明なのはVINOの品ぞろえを売りにした店だった。

少し違った気配を醸し出しているその店は、間口は5メートルほどだろうか、奥に長い。カウンターで仕切られていて客席側には立ったまま使うテーブルが並べられているような配置だ。

カウンターに、大勢が肩肘をつくようにしてワインを楽しんでいる。大変な盛況だ。店内の床壁天井は真っ黒艶消しで、店員の男性たちも制服ではなさそうだけれど皆黒を着ている。カッコいい。

そしてなんといってもの特長は、4~5メートルくらいの天井高を利用して、ワイン樽が壁一面に積み上げられていることだ。そしてあちこちで店員が梯子をかけ直しては樽からグラスにワインを注いでいる。

僕が最初に頼んだワインはその樽の上の方にあって、少し申し訳ない気がしたけれど、みなが構わずにいる様子だからあれこれと別銘柄を注文してみた。その内気付いたのは、ワインを注ぎに梯子を上ってくれる彼らは一様にスタイルが良いことだ。

思うに、梯子のぼりがいつからかパフォーマンスになったのであろう。観察すると、ギャルソンもその役割を感じているように見えた。

それはそれで溌剌としてとても良い店の雰囲気だけれど、肥満気味のじいさんがゆっくりゆっくり梯子を上る店も見てみたいものだ。

グラナダ

陽光の差し込む中、情熱的なフラメンコに触れた僕たちは劇場での手練れを見たくなった。いくつかある公演を見比べようとしても、材料が乏しいのでホテルからの行き来の保安と、やはり金額が材料になる。

そうした意味で、僕たちが訪れたのはきっとおそらく、世界中の平均的なスペイン南部旅行者の選んだ劇場だったと思う。

基本的にヨーロッパは乾燥している傾向なので、アジアよりは衛生観念に影響薄く付近を観察できる。

そうした意味で、高級ではないけれど、不足もない劇場だった。

先日の狭い民家とは打って変わった広い場所で、しかも多くの人が行き来した中で存続してきたという事実に小さく感動する。

やがて演舞が始まり、それなりの拍手や歓声が和やかに客席を包んだ。

何人か、何組かの演技の後、セミファイナルらしいベテラン女性が立った。大いに期待したけれど、見ているうちに多少気持ちが間延びしてきた。人気はあるらしいけれど、うーん・・・。

少し体温が下がったところでいよいよ最後の取りの登場。

誰しも期待膨らむ中、舞台のそでに見えたのはおなかの突き出た中年男性。その時妻と僕は、「何を間違えたのか、あるいは不運の風がどこから吹いてきたのか」と考え始めていた。

ところが、彼が踵を舞台に打ち鳴らした瞬間、その空間は彼のものになった。何十人、あるいは百何十人が電気に打たれるという瞬間はそうあるものではない。

それがたまたまの事件ではなくて、毎晩繰り返されるのだろうと想像したとき、プロってすごいなあ・・・と思った。

お腹を引っ込める苦労と、その対価を意識しているかを大変気にしつつも。

飛び散る汗

アルハンブラを訪ねた翌日、ふもとの小ホテルからフラメンコミニツアーを予約した。ガイドブックによると、前の日に遠望した、傾斜に張り付いたような民家群の中にその店があるらしいのだ。

フラメンコを見たいという気持ちと、あの街の中に入っていけるという期待が、まさに観光客向けというツアーへのためらいを跳ね除けた。

昼前の集合場所にはマイクロバスが現れて、高年齢のお客さんに混ざって乗り込んだ。市街地を抜け、期待していた傾斜地の坂をゆるゆると登ってしばらくすると、少しだけ広くなった道の脇に降ろされる。案内役に従って数分歩いたら目的の店(民家のひとつ)に到着した。その辺りは馬蹄形のように谷を囲んでいるので、数多くの白くて一続きのような住居が目に入って絵本のようだ。空気も乾いていて心地よい。

外壁も内壁も同じように白くて窓や扉が木製の建物の中は、洞窟のような天井の細長い部屋になっていて、道路に沿ってかわずかにカーブを描いている。壁を背に、片側に木製の椅子が20席ほど並んでいる。みなが着席すると、たいした口上も無いままにギターが掻き鳴らされ、ゆっくりとフラメンコが始まった。

踊り手は30代と思しき女性と、甥っ子かと思うような若者。次第にテンポと振付が加速していって、いつかその狭い劇場の観客に飛び散る汗が届くようになっていた。その迫力は触れるほど近いからというばかりでなく、客が居てもいなくても、踊るのならこうするのだ、というような決意からほとばしるもののようだった。

終演して感激冷めやらぬうちに、いつの間にか手渡されていたカスタネットを買え!と迫ってくるおばあちゃんには閉口したけれど。フラメンコは大変魅力的だと知らされたので、その晩はふもとの街の小劇場に出かけることにした。

アルハンブラ

スペインの南の都市、グラナダに近いアルハンブラ宮殿は坂を登りつめたところにある。その一帯は恐らく季節にあまり関係なく乾いていて、葡萄やオリーブの、なかでも樹高の低い植物がまばらに見られて、どちらかというと丘の地肌が目立つ景色だ。

日本の棚田のように、急な傾斜に寄り添った石造りの小住宅がうねるように軒を連ねている。

そうした立地だからこそなのだろう、アルハンブラは水を巡らせるという、きっと誰しもが乾いた大地に想像もしなかった風景で圧倒的な存在感を主張した。

僕は、多少の知識を頼りにその水の流れを追いかけようとたくらんだけれど、ある場所で息を飲んだ。

アテネのパルテノンのように中空に向けてせり出した岩山に建つ宮殿の一角。

石造りの建物に穿たれた大きな開口が、その先の開口に重なって数キロメートル先の民家群をフォーカスしたのだ。

威光と細やかな営み、大きさと小ささ、遠くの空と民家とそれを隔てる谷。偶然だと思うけれど、貧富がいっしょくたに目の前にあった。そしてそれは奇妙な平衡と美しさを見せていたように思う。こんな絵がどこかにあっただろうか、僕が描こうか。笑

アルハンブラには宮殿の一部を宿泊施設にしているところがあって、当地では高額だけれど、勢いのあった円なら射程圏内だった。でも、僕たちは普通のVINO TINTO を片手に、長い長い坂を楽しく降りて行った。

バルセロナ

フランスからスペインに列車で入る時、国境の通関でとても長い時間がかかった。たとえばイタリアからフランス、もっと前のドイツからオーストリアやチェコ、ユーゴスラビアからギリシャだって、車掌さんにパスポートを預けていれば特段の書類など必要なかったのに、スペインに入る時は列車から降りて建物に案内され、細かな質問と持ち物検査を求められた。

また悪いことに、僕たちの前を行く大学生と思しきスペイン人二人組は、工学か機械の専攻らしくて、大量の電気部品を所持していた。

それらの使途について国境検査官に理解できるはずもなく、延々とやりとりされまた全てのものを机上に陳列するように求められたから、小さな屋台を出店して閉店退去するくらいの時間が要された。

ただ、慣れっこなのかどうか、苦笑いはあるものの平静に対処しているようで、結局は嫌疑不十分となったようだ。

スペイン入国の日の夜、さっそく学生デモに遭遇したから、テロの報道こそ聞かれない時代だったけれどその萌芽はあったのだろう。

フランスから鉄道でスペインに行けば、バルセロナで下車しない観光客は少ないだろう。すでにガウディの建築は日本でも有名だったし、経済・文化・政治、あらゆる面でスペインを代表する都市であろうから。

サグラダファミリア聖堂の前に出かけたガウディ設計の集合住宅「カサミラ」は、有名な屋上に勝手に上がることこそできないものの、1階のバルは普通に営業されていて、感激しながら扉をくぐり抜けた。歴史的建築物を日常生活の一場面として利用させてもらうことに感激した。しかもビールは、約80円だった。飾らない店内、格安なビール、それでいて名建築。特別な時間を体験した。

ニース

イタリアに1か月余り留まっていたので、少し先を急ぐ気持ちがあった。モナコ公国はもちろん、地中海に面する南仏が魅力的でないはずがなかったけれど、スペインに早く辿り着きたいと思っていた。

ただ、そうであっても、ニースには下車したかった。それはきっと、イタリアとは違った海の様子を、あるいはバカンスというイメージを体感したかったからだと思う。

準備のないままに降り立ってみると、初冬の、イベントのないニースはとても静かだった。西や東に歩くには海岸線が長そうに思えたので、北に坂を上ることにした。そうすれば、先にシャガールの美術館とマチスの美術館があるのだ。

どちらも、小ぶりながらきちんと管理されていて、ゆっくり楽しむことができた。それでも、やっぱり観光地の美術館という印象は拭い切れない。

その日は、駅でホームに立った時から風が吹いていて、終日止まなかった。歩いているあいだずっと。坂を上って降りてくるまで。

だから、ニースを思い出すとただ風ばかりが印象だ。偶然のことだと理解できるけれど、そう、坂と風がニースだ。

マルセイユ

マルセイユ駅に着いたのは日がとっぷり暮れたころで、ツーリストインフォメーションは探すまでもなく閉まっているに違いなかった。

地図も無いまま何となく歩き出すのは、自然と坂道を下る方向で、やがて宿の集まった街区に近づいた。

ここはどうと言いながら、シャッターの降りた店舗わきの、日本のアパートのようなスケールの階段を上がると、鼻歌交じりで降りてきた大男と鉢合わせする。なにやら手拍子をとっているようだけれど、その黒人の手のひらがA4くらいあって目をみはる。

気を取り直して数件先の宿を物色すると、いくらか好感の持てるものがあった。

同じような階段を上がっていき、ガラスの扉に到達する。鍵がかかっているようだけれど、インターフォンらしきものもないので少しだけ扉を揺すると、ガラス越しに黒い物体が僕に向かって跳躍した。

大きな黒光りのボクサーが歯を剥いて唸っている。殺気があった。階段から転げ落ちなかったのは幸いと言ってもよい。

ずっと慎重になって選んだ宿は、それでもやはり2階にエントランスがあったけれど、そこには中年の普通の女性がいた。ウェルカムという雰囲気に感激しつつ、もはや宿泊代の交渉も面倒になっていたのでそのまま部屋に通してもらう。

ああ、やっと落ちついたなあ・・・とくつろいでいたのも束の間、妻が「何かいる」と強張る。

こそこそ動くものがあって、はじめは虫くらいちょっとはいるさと思ったものの、あちこち開けてみると無制限!!

驚いて受付の女性の手を引いて戻ってみると、

「噛まないのに」 と不思議がられた。おお。

そそくさと退去して遠い街区でようやく眠りについた。

恐るべし船員街。

運河に

ル・コルビュジエほど知られていないとしても、歴史に名を遺す建築家として「カルロ スカルパ] という存在がある。

僕も例にもれずに信者だったので、この旅行の目的の多くを占めていた。

ベネチア、サンマルコ広場に面した「オリベッティ」社のショールームはことに有名で、探し当ててみると観光客とは少し様子の違った人々がカメラを抱えていた。

スカルパ信者なら、ベネチアにも他に見るものがあるし、足を延ばすこともあるだろう。「クェリーニ スタンパーリア財団」がそれだ。

位置情報も得られないまま、ベネチア北東部をさまよっているうちに小さな空き地に出た。そのはす向かいに何度も見直していた手すりがある。「スカルパ」

ベネチアらしく、1階の床は一部が掘り下げられていて、運河の小さな波が ひたっ と音を立てていた。ああ、僕が俳人なら一句読むのに。

ベネチア

旅行のだいぶ後に塩野七生さんの本を読んだとき、ベネチアに関する記述で、「ベネチアを訪れるなら舟で海から近付いていくのが良い」 という内容のものがあった。

これを最初の旅行のときに知っていれば、と何度も思う。陸路を列車で入っていくのは、お城に勝手口から入るようなものだというのがその指摘で、言われてみればまさにその通りなのだ。

始めてベネチアに着いた時は、そんなことは考えもせずに駅から飛び出して、運河に囲まれた建物にひたすら感心し、水上バスの乗り降りと、車掌の男性が舫いロープをあざやかに扱う姿に見入っていた。

取りあえずの宿を決めた翌日、16世紀の建築家「パッラーディオ」の設計した「サン ジョルジォ マッジョーレ教会」の見学のために、カナルグランデ(大きな河)を渡った。

季節のせいか時間のせいか、僕達以外に誰もいない教会を歩き回り、尖塔に登って海側からベネチアを振り返ったとき、吸った息を吐くこともできないまま固まった。その光景は衝撃そのものだった。

その時はまだ、旅行者が海からベネチアに入るルートに思いが及ばなかったけれど、これが世界一の繁栄を誇った水上都市の玄関であり、顔なのだと知る。

・・・長い時間波に揺られた後、水平線上に陸らしき気配を見つけ、ベネチアが次第に像を結んでいく過程を想像する。この夢のような水上都市は、初めて訪れる人、還ってきた人の心を真底から揺さぶったに違いない。幸福なベネチアとの抱擁。

「ああ、人生って素晴らしい」

チミテッロ

チミテッロとはイタリア語で墓地のことだ。

学生時代からアルド・ロッシという建築家の作品が好きで、直接見たいとずっと思っていた。円錐と正方形、板状の列柱で構成された代表作のひとつは墓地だったけれど、それは一般に開かれているだろうから見学には丁度良いと思って、建築雑誌でモデナという街のカルタド通りに在ることを調べてメモにしていた。

モデナの駅でカルタド通りまではわかったけれど、それから先が大変だった。通りをどちらに行ったらよいかわからないのだ。教会とかホテルなら比較的簡単なのに、なにしろ墓地だから尋ねるのが難しい。相手は東洋人が墓地に行きたがっているとは思ってくれないし、またこの墓地が建設中だったからなお話が進まない。

アルド・ロッシと言えばわかるのではないかと思っていたけれど、いくら世界にファンがいると言ってもそれは建築の世界の話なのだ。

あるおばあさんが、たまたま近くの公共住宅に設計者が来ていることを知っていて、呼びに行ってくれた結果、解決した。

雪が降り積もる中、数時間見学してすっかり凍えた。妻が可哀想だったことにようやく気付き、暖を取ろうとバルを探し回る。ポツンと建つ木造平屋の玄関を入り、カウンターを見付けた時はホッとした。

しばらく休んでいると、度々仕事中のドライバーが車で乗り付け、強そうな蒸留酒を小さなグラスで一気に飲み干しては出て行く。暖房をとっているかのような振る舞いで、ある意味ガソリンスタンドなのだと思った。

そのくらい寒かった。

ピンクの家

翌朝、アレッサンドロと恋人のスゥエーデン人女性 (名前が曖昧になってしまった) が約束通りホテルに車で迎えにきてくれて、フィレンツェの郊外を案内してくれた。

途中マキャヴェリの墓地のそばでは、長い歴史を誇るワイナリーで通しナンバーのついているワインのプレゼントまでしてくれた。

(これは大変高価で、日本に持って帰ろうとしばらく荷物に入れていたけれど、ついに重さに耐えられなくなって途中で飲んでしまった。美味しかった。)

二人が英語を自由に話せても、こちらはそうはいかない。でも昨日の晩からずっと一緒に居るのに話題も尽きず楽しい時間が過ぎていくのは、きっと二人がこうしたガイドを楽しんでいるからだろう。

妻と恋人の女性は資生堂の話題で盛り上がっている。

ふたりの家にも案内してくれて、テレビ廻りの造り付け家具や他のものをアレッサンドロが自作したと聞いて驚く。とても素人仕事とは思えないけれど、イタリアでは特殊なことではないらしい。

いつか建築の話になって、フィレンツェは規制が厳しくて自由に建て替えたりできないのが辛いとふたりが口を揃える。

でも、東京のようにあまり自由にするとイタリアのような美しい景色は生まれないと言ったら、恋人が東京にはデザインの規制が無いのか、と驚いた。

少しして、「そうしたらピンクの家も建てられる?」と訊くので頷くと、とても羨ましそうな顔をした。

どんな種類のピンクを考えているのか聞いてみたかったけれど、そっとしておいた方が良いような様子だったので黙っていた。

Mr. アレッサンドロ

フィレンツェで夕食のためにトラットリア (リストランテ→トラットリア→ピッツェリアの順に軽食になる) に入ると、10人ほどでテーブルを囲んでいる一画があった。老若男女が集まっていることから、親族だろうと想像できる。

少し離れた席に着いて妻とメニューをにらめっこしていたら、店の人がワインを持ってきてあのグループのプレゼントだと説明してくれた。立ってお礼を言うと、一緒に食べないかと誘ってくれる。

美味しいものを選んでもらえるだろうと喜んで移動すると、トラットリアオーナーの奥さんが誕生日で、その兄弟と家族や恋人が集まっているとのことだった。

いろいろ美味しいものを食べながら、何しに来たか、どこを回ってきたか、これからの予定はどうか、どの街が好きか・・・と矢継ぎ早の質問が飛んでくる。素直にイタリア料理に心酔していたからそのように言うと、とても誇らしそうだった。

日本の文字は絵のようだな、と言うので、リーダー格の男性の名前を「あれっさんどろ アレッサンドロ 亜烈賛土呂」、と書いてみせた。3通りあることが理解してもらえないようで、いったいいくつの文字があるのかと聞く。僕が、それぞれ51ずつと漢字は1000から2000くらいと答えると、驚いてまさか覚えてはいまいと言う。大人なら1000以上は普通に書けると答えると、何だかもういいや、とあきれた様子で話題を変えられてしまった。

わからないイタリア語もなぜかとても楽しくて、時々英単語に訳してもらいながらお開きまで仲間に加えてもらえたのが嬉しかった。すっかりご馳走になって、翌日はマキャヴェリの墓を案内しようとのアレッサンドロの申し出に感謝しながら、トラットリアを後にした。

フィレンツェ

フィレンツェをフローレンスとも呼ぶと聞いて、イタリア人のフィレンツェへの思いやそこに住む人の意識を想像していた。

そして、実際に到着して歩いてみると、確かに花のような街だと思う。姿は全然違うけれど、京都が持っている雰囲気、(自信に満ちていて何よりも美しいものを大切にする)にどことなく似ているだろうか。

ミケランジェロが設計した、ローマのサンピエトロ寺院のクーポラもとても美しいけれど、フィレンツェにあるブルネレスキのクーポラは色も形も女性的で、とても優雅だ。

そのふくよかな曲線を描くオレンジがかった煉瓦色が、遠い山並みを背景にしっとりと馴染んでいた。

このドゥオモに、ヴェッキオ橋の銀細工店、ウフィツィ美術館を加えた3つが観光客の目指す代表的ポイントで、街の中心を華やかに飾っている。

ダビデのレプリカが立つウフィツィ美術館の前面にあるのがシニョーリア広場で、そこには濃い緑色の、テント地の屋根が連なっている。

大量に並べられた野菜や果物は、日本のものと種類はそんなに変わらないのに、印象はずいぶん違っていた。全体的に色が濃くてやや沈んだ感じを受けるのだけれど、しかしその重さは栄養価の高さに直結しているようにも見える。

日本のものを思い出すと、小さく可愛らしいけれどこのように大地を感じさせることは少ないなと思った。

斜塔

ピサに着いたのは丁度昼で、斜塔に行く前に昼ご飯を食べることにした。

イタリアに入ってから昼の飲み物はワインのカラフェに決めていて、この時のカラフェは少し大きかったのだろうか、あるいは妻が料理に夢中になっていたのかも知れない。少し酔った、と思いながら斜塔の階段を登っていった。

信じられないことだけれど、この時僕は手摺のないところに座ってビデオを撮っている。数十メートルの高さで。

遠くのパッチワークのような畑が美しく、酔ったまま見とれている内に進み出たのだろう、自分の高所恐怖症を忘れて。

静かな気持ちのまま、穏やかな、何種類もの風の音が聞こえそうだと思った。

降りてきて斜塔の廻りを歩くと、角度によっては本当に倒れないのが不思議に見える。ならば写真の中で倒してみようと、「気を付け」 の姿勢のままつま先をT字にして体を斜塔と逆方向に傾ける。すると、立ち止まって僕を見ていたイタリア人中年女性が、僕の意図に気付いて盛大な拍手をしてくれた。

ピサの街は観光客に溢れているのかと思ったけれど、ほとんどの人が観光バスで訪ねるらしく、道路に人の姿があまり見えない小さな可愛らしい街だった。

ジプシーの少女

ローマのはずれを歩いているとき、前方から、小さな女の子の手を引いた少女が近付いてきた。きれいな顔立ちなのに表情が険しくて、着ているものも少し変わっている。それまでジプシーと思われる人と至近で会うことはなかったので、この子たちがそうなのだろうか、と初めて意識した。

少女は聞き慣れない言葉を無造作に投げ掛けて、僕の前に立つ。段ボールをお盆か画板のように持っているのは何かを欲しがるサインなのだろうか。

僕は何も与えるつもりがなかったので、ゆっくり不快感を見せないように「NO」と言った。それでも何事かを話し続けている。

もう一度「NO」と言おうとしたとき、不意に離れて行った。間抜けな感じで取り残された僕は、一体何が目的だったのだろうと不思議な気持ちで再び歩き出す。そのとき、ウエストポーチのファスナーが全開していることに気付いて、段ボールの役割を理解した。

ポーチに入れていたのはビデオカメラの予備バッテリーだけで、彼女には価値が無かったのだろう。すっと身を翻したのが、「ハズレ」と思った瞬間だったのだ。

箸が転がっただけで大笑いする年齢に見えるのに、その表情は体温が無いかと思うくらい冷たく、動きがなかった。

何が起きているのか気づきもせずに、傷つけまいと腐心していた自分を滑稽に思いながら、触れたことのない、揺れもしない空気に圧倒されていた。

パンテオン

パンテオンはツアーにも組み込まれる観光名所で、なかなか人の足が途絶えることがないけれど、もしできれば人の少なくなる時間を待って静かに佇んでみたいところだ。

パンテオンは神殿で、そうした意味ではギリシャのパルテノン神殿と同じだけれど、二つの顕著な違いは内部の有無だ。

パルテノンは彫刻としての意味合いが強いと言われる。確かに、アクロポリスの丘と天空の結節点に置かれた姿は、何か装置のようで中に入ることを目的に造られたようには見えない。それに対して、パンテオンは真球に入り込んだような内部空間の象徴性の高さこそが、その存在証明だ。

僕が初めてパンテオンに入ったのは昼前だったのだけれど、たまたま人が少なくて、複数で来ているひとも囁くような声しか出さないのが嬉しかった。

訪れるしばらく前に降ったらしい雨が建物中央の床に残っていて、視線が自然と頂点に導かれる。

パンテオンについての文章はたくさんあって、だからどのように説明しても聞いたような言葉になってしまうけれど、頂点の直径9メートルの孔からほんとうに光が降っていた。

光は、満ちてくるものではなくて注がれるものだ。そして、注いでいるものの存在を確かに感じさせるのがパンテオンだ。

こういうものを人は作れるのだ、とあらためて思う。

ペントハウス

ローマに滞在するうち望ましいホテルの立地がわかってきて、ベルニーニやボッロミーニの建物があるナボナ広場のそばに移ることにした。

探し出したホテルは古い建物で、鉄枠のエレベーターがとてもカッコ良い。

シャフトにもカゴにも壁は無く、落下防止には鉄の蛇腹が使われている。全体的には足踏み式ミシンを連想させる色と重量感があって、これをメンテナンスする人は幸せだろうなと思った。

オーナーにしては若くてお洒落な男が、小さなロビーのカウンターでいつもポーズを決めていた。

このホテルというかペンションは増築を重ねたらしくて、とても複雑な構成をしている。食堂は元の建物の屋上に作ったペントハウスで、そこに上がるには壁から突き出した鉄骨製の階段を登った。

中庭にせり出した階段は舞台装置のようにも見えて、ここを上り下りするのがとても楽しい。

ペントハウスで隣の屋根々々の間に遠くを見晴らすうちに、イタリアの朝の、空の青さを繰り返し見た。壁や屋根にはテントが多用されているため、間接光と直射光が交ざった室内は少し非日常的で、小さな劇場のようだった。

もしローマに住むことができるなら、こんな賄い付きのアパートを探すだろうと思う。鉄骨階段を踏む音が、石の外壁に小さく反響するのもとても良いのだ。

オベリスク

ローマの街の、東西4km×南北3kmの範囲を毎日歩いた。

東の端をローマの中央駅となるテルミニ駅として、西端をヴァチカン市国、北端をボルゲーゼ美術館、南端をコロッセオとするのがこの範囲だ。そして、トレビの泉やスペイン階段、パンテオンなどはテルミニ駅からヴァチカンを結ぶ東西の線上にあると言える。

初日こそ地図を見ながらだったものの、この範囲ならすぐに自分の居場所の見当がつくようになった。それは、いくつかのランドマークとその周辺の雰囲気が明瞭だからだ。

クリスマスケーキと言われる、ローマでは異質な白い宮殿エマヌエル2世祈念堂が南に外れるのを阻止してくれるし、テヴェレ河は西の境界を示していた。

そして、何と言っても楽しいのがオベリスクだ。広場の中程にある柱のようなシンボルで、先端に行くに従って細くなる姿が美しい。細い路地を歩いていて、ふと景色が開けた時に見える広場とオベリスクの様子は、旅行者の僕にも街への一体感を与えてくれた。

北端に近いポポロ広場は、双子のような教会と放射状に南に開く道路がこちらの位置を教えてくれる。

歩けば歩くほど、体内にローマの地図が出来上がって行くのが嬉しくて、ただひたすら歩いた。考えてみると、今でも無性に歩きたくなるのはこの時の体感が発端かも知れない。

老人

ローマに着いたのは夜遅い時間で、ツーリストインフォメーションも閉まっていた。地図も持っていないので街の灯りを頼りにさまよい出ると、それまでの街と違って大都会のせわしさばかりが目につくようだった。ナポリとはまた違った荒れた空気。

取りあえず夕食をしようと、とても小さな看板を見つけて2階の奥まった所に入っていく。店内は、テーブルを照らすペンダントがあるばかりの、質素なレストランだった。多少のお客さんは居るものの、複数で来ている人は無いようだった。

メニューが見あたらなかったので、近くのおじいさんが食べているのと同じものを、とオーダーした。

都会の片隅の、かなり長年着込んだ服装で、今日一日誰とも話をしなかったかも知れないというようなおじいさんは、そのことに気付いてとても美しく微笑んだ。

そして、また自分の皿に目を落として、ゆっくりゆっくりフォークを運ぶ。

後から気付いたところでは、そのエリアは観光客が足を向けない、労働者の多く住むところだったようだ。

その牛肉を煮込んだような料理は、少しも高くないというよりは夕食としてとても安いのだけれど、とても美味しかった。

教わる快感

ヴェスビオ火山の噴火で一瞬にして消えた街ポンペイには、「ポンペイの赤」 と呼ばれる美しい壁画が一部保存されている。

そのフレスコ画はとても力強くて、そんな風に呼ばれることが直感的に理解できると同時に、背景が赤く塗り込められた壁画を他に知らないこともあってか、特殊な液体に没したような静けさも感じられた。

壁画のある辺りは建物状になっていたものの、掘り出された街の大部分は壁が崩れ落ち、天井高ほどにも残っていないので歩くほどに困惑した。不勉強な者には通路以外、何もわからないのだ。2000年前の暮らしに、こちらの推量は少しも近寄れないようだった。

どうしようかと思っているとき、日本人のツアーが通りかかった。先頭を行く女性が大きな声で解説をしている。普段は旗の後ろをぞろぞろ着いていく姿にあまり良い印象を持っていなかったけれど、着かず離れずの距離で歩くことにした。

水飲み場や商店、浴場、厩舎・・・添乗員さんの解説で街が立ち上がってくるようだ。石の単なる幾何学的な配列が、みるみる人の温もりを帯びてくる。

教えてもらうということで、こんなに感動したことがあっただろうか。

退屈そうに聞いているおじいちゃんにこの喜びを伝えたくなったけれど、盗み聞きの立場としてはそうもいかず、ただ追い払われないことを感謝した。

交差点

ナポリの中央駅そばでバスを降りると、ターミナル状のスペースに大勢の人が物を売るために布を広げていた。あまり買う人がいるようでもなくて、押し黙って目配せし合っている彼らは国外からの流入者だろうか、東洋人に好意的な様子ではなかった。

きっとたまたまのタイミングなのだろうけれど、こうした第一印象はなぜか容易には消えない。

広場を通り過ぎて、反対側のホテルで値段を訊くと、思ったより安くて8階という高さの部屋はそれまで1度も無かったので、迷わず決めた。

荷物を運び込んだ後、普段だったらまずホテルの廻りを歩き回ってみるのだけれど、8階からはたくさんのものが見下ろせるし、広場で気後れしたこともあって窓辺に腰を落ち着かせた。

寄り付きや植栽のあるようなホテルではないから、真下は道路だ。歩道の無い片側二車線くらいの幅で、ホテルを角地にして交差点となっていた。

見ている内、何度もあっと声が出た。信号の切り替わりが上からではわからないのだけれど、そもそも信号が機能しているとは思えず、人と車とバイクが好き勝手に行き交って、急ブレーキの連続なのだ。

人と人の間隔が広がると、小型車が間髪入れずに割り込んで進もうとする。

急ブレーキを踏まれても、当たらなければ人は気にしないし、車の方も悪びれた様子はない。そして、ずいぶん長い間見ていたけれど、ただの1度も接触は起こらなかった。

車の運転は好きだけれど、ここはちょっと難しいかなという気がする。きっとイタリアの中で、ナポリの下町での運転が一番厄介なのだろうと思いながら、一方でその混沌に魅了されてもいた。

路線バス

サレルノの特殊な宿は、朝は客がいないらしくて充分な朝食などないから、駅のそばのバルで食事をしていると、はす向かいに昨晩カウンターで驚いていたおじさんがいた。

女主人の前では小さくなっていたのに、バルでは男の顔になっている。その変化を僕が観察していることに気付いたのか、すこし照れた顔になって「今日はどうするんだ」と訊ねてきた。

ポルトゲージの教会の住所を知らなかったから困っていることを告げると、近くの教会に同行してくれると言う。そこで仕事をしていた彫刻家に声をかけると、ポルトゲージを知っていて、行き方を教えてくれた。

ホテルに戻るおじさんが、「また来るか?」と聞いて、すぐさま「それは無いな」と自分で答えていた。

教会の見学を終えて、おじさんに聞いていたナポリへ向かう路線バスに乗った。小学生の下校時間だったらしくて、バスはどんどん混んでいった。小学生達は東洋人が珍しいらしくて、不思議な動物を見るような好奇心一杯の目をしている。

混雑で押し合っている車内で、僕達の周りだけ空隙があるのが申し訳ないようだったけれど、それはもちろん汚いと思っている訳ではなくて、子供らしい大袈裟な照れだとわかる。

その騒動は乗り替え駅まで続いて、少し疲れたけれど心和んでもいた。

サレルノのホテル

ユネスコ世界遺産のアマルフィ海岸が、サレルノにあるというのは後から知った。イタリアはどこを見ても世界遺産のような国で、ローマだってまだ見ていなかったのだから、世界遺産を素通りするのは少しも不思議ではないのだ。

僕が全然知らなかった街「サレルノ」に降りたのは、パオロ ポルトゲージという建築家が設計した教会を見たかったからだ。同心円でうねるようなコンクリート打放しの天井を持つ「聖家族教会」をどうしても訪ねてみたかった。

街に夕方着いて、中央通りのホテルで値段を訊くと、予算の倍で交渉する余地も無さそうだった。まだいくらでもあるだろうと歩き進むと、灯りがどんどん減ってあっけなく田舎じみた風景になってしまう。

途中にあった派手な電飾のあるホテルは、なぜか門扉が開かずに値段の確認も出来ていなかった。

仕方なく駅方面に戻ろうとしてそのホテルの前まで戻ったとき、一人の男性が電気錠を開けて入るところだったので、そっと後ろに着いて入る。

ホテルのロビーに行くと、カウンターの男性が大変驚いた顔をした。案内もないから部屋を見ずに決めて次に驚いたのはこちらだ。廊下の照明がブラックライトになっているのだ。

翌朝、ロビーのソファでしどけない姿でコーヒーを飲んでいる女主人に会って、そこが売春婦の使うホテルだと知り、びっくりしながら得心した。

アルベロベッロ

アルベロベッロという田舎町は、「風土と建築」というような建築誌の特集で知った。まだ物流が小さく情報の伝播も限られていた中世では、自然発生的なデザインで、その土地近辺で入手できる材料で家を造った。そうした民家が連続して独特の景観を生み出している集落が多くあるらしい。

アルベロベッロの場合は、白い石灰で塗り込められたエーゲ海風の外壁に、スレートを鉛筆状に積み上げた屋根が特徴で、軒も低いから何か絵本に出てくるような可愛らしい姿をしている。

スレートを積み上げたのは、屋根に覆われた部分の面積に応じて課税されたため、税官吏が調査に来たときに簡単に屋根を取り払うためだったらしい。

日本ではまだ観光地としての知名度はなかったと思うけれど、ヨーロッパでは良く知られているらしくて、いくつもの建物が土産物店に転じていた。でも、そうした変化を見せていない通りも多くて、そこに佇んでいると本当に不思議な気分になる。絵の中に入り込んだような。・・・この家々の中に冷蔵庫やテレビがあるなんて信じられない。

あまり姿を変えて欲しくないけれど、土産物店になっているのは旅行者にとっては良いこともある。中に自由に入れるし、店の人に頼めば屋上に上がらせてもらえることもあって、よく観察できるのだ。

観光地化といっても、風景を変えてしまってはその存在価値が危うくなるから、とても自制的なもののようだった。

イタリア上陸

夜が明けて甲板に出てみると、まだ大きく揺れているとは言え、前の晩のピークからはすっかり落ち着いていた。

あれだけうめき声のうるさかった欧米人達が、失った分を取り戻そうとばかり大量の朝食を取っているところを目撃して、その回復力のすごさに呆れた。一緒に食べるか?と声をかけてもらったけれど、冗談じゃないという感じ。

「Already I Finished .(※注:俺は既に死んでいる・・ではなくて、もう食べた・・の意) Are You Fine ?」と返事をすると、大男のくせに照れ笑いを浮かべた。

虚勢を張ってみたものの、僕は船酔いからは立ち直っていたけれど、完全なエネルギー切れで歩くのがやっとだった。小さなパンをオレンジジュースで胃に流し込むと、なんとか収まってくれたので少し勇気づけられる。

上陸してスタンプを押してもらい、トラベラーズチェックをリラに替えた。町を歩くと港町のせいかやたらと不良が目につく。路地にたむろして、奇声を発しながら小突き合いを続ける様子は尋常とは言えないけれど、外国人に感心は無さそうで恐怖感は湧かない。

ピザ店に入ってプレーンなピザとコーラを頼む。ひとくち食べて、そのあまりの美味しさに感動する。用心しながらそろりそろりと食べるのだけれど、体中がピザを「もっと、もっと」と要求しているのがわかる。

復活!イタリア万歳、と思う。

大時化

ミコノスから一旦本土に戻って、パトラスという港からイタリアのかかとにあたるブリンディシにフェリーで渡ることにした。出港までの半日は、遠くに行くには中途半端な時間だったので、映画をみることにする。

観客の多くは子供だったのだけれど、その内の一人の少年が僕たちに興味があるらしくて、しきりにギリシャ語で話しかけてくる。よくわからないながら、どうやら「お前は子供じゃないのに、遊んでいて良いのか」と言っている気配だ。

「今晩、フェリーでイタリアに渡るから時間を潰さなければいけないんだ」と言ってみると、フェリーというところに反応した。

あきれ果てた、という顔をして、手首から先をひらひらとUの字を描くように揺らしてみせる。

「ミコノスにだって船で行ってきたのだから、心配には及ばない」と言うと(ボディランゲージ)、ご愁傷様という顔になった。

港町の少年の警告はその晩的中する。

一番安いチケットだから男女分けられて、何層も下りた最下階に収容され、オイルの匂いに閉口している内に地中海とは言え外洋に出た。

初めて経験する揺れだった。とても横になっていられないので、パイプ椅子の背中を壁に押しつけて踏ん張るのだけれど、油断すると椅子から落ちそうになる。3段ベッドの6人部屋はうめき声の大合唱だ。

ミコノスの食あたりからほとんど何も食べていない僕は、トイレを奪い合う必要がないので、同室者達に「日本人は海に強いんだな」と感心されたけれど、それは普段の顔色を知らないことと、暗い船室だからこその評価だった。

島の夜

ミコノスのフェリーの船着き場は、島の中心部となる漁港から少し離れている。漁港は小さくてとても優しげな感じがするのだけれど、その親密さを増幅しているのがキャプテンの帽子を被った老人と、淡いピンク色のペリカンだ。

朝から晩までいつも港に居て、いろんな人から声をかけられ、視線を浴びている。ある意味アイドルと言っても良いのだろう。

夏は観光客が押し寄せて人口は十倍近くに膨れ上がるらしいから、そのとき稼げば暮らしていけるのだろう。冬は完全なオフシーズンで、外の目がないせいか島の人たちは素のまま静かにに暮らしているようだ。

漁、と言ってもかろうじて船外機の付いたボートで帰港するのだけれど、戦果を覗いてみても色がまちまちの魚が数十匹もあれば良い方だ。「獲れましたね」と声をかけるとまんざらでもない様子だから、必要な量は限られているのだろう。

散歩の途中で出会ったホンダのモトクロバイクに乗っている少年は、突然海に向かって叫ぶので何かと思って沖を見ると、かろうじて声の届く辺りに父親が小舟を出していた。夕食を報せに来たようだけれど、戻るのに一時間はかかるだろう。

港に戻り、狭い通路の先はもう海の、食堂のテラスでビールを飲んでいたらいつの間にかとっぷり陽が暮れて、誰も姿が見えなくなっていた。島の夜はとても早くて暗い。

狭く曲がりくねった道を、山側にコトコト登っていく軽トラックのヘッドライトが、曲がるたびに辺りを淡く照らすのを黙って見ていた。何分もかかって姿を消すまで、動くものは他に無い。ペリカンも船長もきっと夢の中だ。

島と荒蕪地

食べすぎか食あたりで寝込んでいるうちに、年末のフェリーを逃してしまった。「悪いけど休業するから」とホテルを追い出され、紹介してもらったペンションに新年の第一便までという約束で移る。お客さんが他に居ないので食事は作らないよと言われたけれど、どうせ食べられないので宿泊代が安くなって嬉しかった。

小さな島に一週間以上滞在することになって、体力がある程度回復してからは歩きまわってみることにした。

車は本当に限られているから、島の道は多くが歩道のようだ。外壁はどこも真っ白な石灰で塗り固められていて、それぞれの家を区別するのは扉と窓枠の色だけだ。石灰は安価だから選ばれているので、建物以外も同様に塗りこめられ、陽射しが強いと道と建物の境界があいまいになる。ふわっと立体感が薄れたときに、猫や子供たちが思いもよらないところから飛び出してきて息を飲むこともしばしばだ。

しばらく海に面した崖地の住宅街を歩きまわるうち、島のてっぺんはどうなっているのかとても気になりだした。

あちこちで行き止まりに引き返しながら小一時間かけて登ると、さえぎる物の無い広い景色が広がっていた。島の別の地域につながる一本道があるだけで、岩と、背丈より低い木々がどこまでも続いて人の姿はまったくない。

空と岩と遠くの海だけ。

やがて水が無いことに気付き、暖かい空気を感じながらも放り出されたような心許無さを感じた。

ガソリンスタンドらしきところで何か片づけをしている人をようやく見つけ、お客さんは来るのかと聞くと、今はオフシーズンだから点検に来ただけだ、と言った。島は半分寝ているようだ。

ミコノス島

エーゲ海の島と言えば、ミコノス島かサントリーニ島、あるいはクレタ島が有名なようだ。崖からのダイビングがあって映画の舞台に何度もなっている分、サントリーニ島がより知られているかも知れない。

僕がミコノス島に船で渡ってみたのは12月の末だったので、観光客はほとんどいなかった。小さい島をぶらぶらしている内にすっかりリラックスして、2m幅ほどの路地奥に床屋を見つけたとき、髪を切ってもらおうと思いついた。散髪用の椅子に座ると、店の中には寡黙な店主と僕たち二人だけ。ゆっくりしたハサミの音だけの時間が流れていく。

半分くらい切ってもらったとき、にわかに路地が賑やかになった。飛行機で来た日帰りグループが回ってきたらしい。

突然、「やだ、日本人が髪切ってる」という声が聞こえて、それが日本人グループであることがわかった。こちらからは彼ら(彼女ら)が見えないまま、僕はよほどに日本人なのだと苦笑せざるを得ず、間が悪かったならそれはどちらのせいだろうと考えた。

観光客が全然いないからか、レストランオーナーがクリスマスの近親のパーティーに誘ってくれた。遅い昼を食べて出かけたのも不用意だったのだけれど、出してくれる料理の量がものすごく、妻の分までフォローしようとした僕は次の日完全にダウンした。

塩味のする紅茶で口を湿らす、ということだけで丸2日を過ごさなければならなかったから、ホテルの部屋の窓をよく憶えている。

アテネ

東欧から南下したギリシャは光のあふれる国で、とても乾いていた。

東欧の食事は必ずしも相性が良いとは言えなかったので、自然とギリシャに期待が高まっていたのだけれど、ギリシャ料理というものを知らない。駅に着いて観光の中心地であるシンタグマ広場を目指す途中、入ったレストランは巨大だった。

ビヤホールのライオンを何倍にもして道路側を小窓の連続で解放した感じ。天井はとても高くて一部には中二階が見える。テーブルや椅子は少しも高級感が無かったけれど、とても長い間使い込まれた様子に不思議な風格を感じた。

忙しく立ち働いているウエィターは結構な年配者で、しかし黒いベストに赤い蝶ネクタイは細身の体に似合って、袖や裾に綻びが見つかりながらも風情があった。

スパゲティを頼んでとても混んでいるから覚悟を決めて待つと、思いがけずすぐに料理が運ばれてきた。白いスパゲティにインスタント風のミートソースが載っている様子は何か懐かしさがあって、食べてみたらうどんのような味だった。日本だったら余程僻地の駅前食堂にしか保存されていないミートソーススパゲティだと思う。それなのに、憎めないし何か独特の存在環を放っている。

後から思うと、この店とミートソーススパゲティは僕からみたギリシャの通奏低音だった気がする。色々な物が悪意無く投げやりで、いつもそれ以上ではないしそれ以下でもないのだ。バスに乗っても果物を買っても、コーヒーを飲んでも土産物屋を覗いても。これはすごいことではないかと思う。

原因はアクロポリスの丘に違いない。唐突なのに厳かで、屈託のない親しみやすさを与えながら、それでいて絶対を感じさせる丘。「神との回路があるんだ、それ以上何か要るか」 というふうに、いつも人々を見下ろしている。

レットイットビー

24時間かけてアテネへ移動したコンパートメントの暖房が壊れていたため、アテネ二日目に妻が熱を出した。

初めに見つけた安宿は、やけに空気が乾燥していたので少し高額なところに移ってみたけれど、状況はあまり変わらない。濡れタオルを吊し、霧吹きをくりかえしながら静かにしていた。

買っておいた食事をする元気が無さそうなので果物でもと思ったけれど、店の開いている時間ではなかった。どうしようかと部屋から外を見ると、公園の向こう側にレストランがまだ開いているようだった。

「My wife is sick in bed.」と、中2英語でウエィターにオレンジを無心すると、状況を理解してくれた彼は椅子に座って待てと言った。嬉しい。

ベンチに腰掛けて、病院を探すにはどうしたらよいかと考えていたとき、レットイットビーのピアノの前奏が聞こえてきた。

一瞬、東京にワープしたかのような錯覚を起こした後、異国の暗い夜を再確認する。誰かが僕のためにかけてくれたのかと勘違いして、少し経ってからビートルズとの距離は東京よりアテネの方が近いのだと気付いた。

それでも、ギリシャ人の雑踏の中に居るはずのない両親を見つけたような違和感は中和されずに、不思議な感覚のまま定着した。

ギリシャ人の聴いているビートルズは、僕の聴いているビートルズと同じなのか確かめたかったけれど、その方法があるはずもなかった。

コンパートメント

ヨーロッパの列車は、地下鉄以外で旅行者が乗るようなものはほとんどがコンパートメントになっている。

初めは知らない人と閉じた空間で膝をつき合わせることに緊張があるけれど、多くの場合はいくつかの会話やお菓子の交換などでくつろいだものになり、それ以降は会話をせずとも一緒に居て気遣うことも必要なくなる。

ベオグラードからアテネに向かう列車は24時間の行程で、僕達のコンパートメントには色々な国の人が少しずつ時間を共有していった。

一番賑やかなのはやはりアメリカ人の青年で、駅で停まって売り子からオレンジなどを買うと、通路に出てそれをあちこちの若者に放り投げている。

アテネの手前のテッサロニキという街に帰る若者は二人連れで、通路の彼らとガラス越しに目が合ったと思ったら食堂車に引っ張って行かれた。立食のテーブルで 「アイム スポルタス」 と自己紹介したひとりは、確かに軽量級レスリング選手のようで、かつてのどこかの代表であるらしかった。

ビールをご馳走になりながら多少の会話をするものの、単語が少ないので途切れがちになる。それなのに、一時間おきに僕のコンパートメントに顔を出しては誘ってくれて、ビールをおごり続けてくれた。だんだん手下のような扱いになっていくのが可笑しい。

テッサロニキで乗ってきた老いた農婦は、僕たちを子供だと思い込んだようで、しきりに長旅を感心している。時計を指さすので時間を伝えると、「お前は時計が読めるのか、偉いねえ」というように僕を抱きしめて頭を撫でてくれ、途中で降りるときは涙を流していた。

ゲレルト温泉

旅行の前に集めた情報にハンガリーのものは多くなかったけれど、ブダペストにとても豪華な温泉があると聞いた。写真を見るとアールヌーボー様式の大きなホテルで、その地下に温泉と温水プールの施設があるらしい。

友人が「俺だったら絶対外さないな」などと言うし、温水プールの写真はちょっと日本で体験できるようなものではなかったので予定に組み入れた。

ブダペストに着いてホテルを目指すと、それは途中下車を充分納得させてくれるように偉容を誇っていた。

ガイドブックにレンタルの水着があると書いてあったから何も用意していなくて、とても安いレンタル料を払って受け取ると、それはくたびれ果てたタオルのようだった。元の色はわからなくなっているし、布の端は擦り切れている。

意を決して温泉に入ると、体温と変わらないので拍子抜けする。お茶を飲もうとしたら白湯だったような感じと言えばよいか。

それではとプールに行くために件の水着を着用すると、なんだか自分が新人清掃スタッフになったような気がした。

とても豪華な空間なのに、何とも言い難い水温とスタッフのような水着。日本の温泉と違って当然だ、と心で繰り返しても、とても高い天井が違和感に拍車をかけるばかりだった。

BATARIRE語

ユーゴスラビアは、後に5つの国に分かれたように大変複雑な国で、公用語もスロヴェニア語やマケドニア語など、4つか5つあるとガイドブックで読んでいた。

ベオグラードの駅で翌日の切符を買おうと並んだら、なかなか列は短くならずに結構な時間がかかった。もうすぐ昼休みになるからみんなその前に買ってしまおうと焦りはじめたとき、ようやく僕の順番が来て、カウンターの中を見ると中年の男性がいた。列の後ろの人が、東洋人で大丈夫だろうかと心配そうなので早く済ませてしまわなければならない。

「 May I Speak English ? 」と一応訊ね、

「Yes」を待たずに行き先を言おうとすると、ピクリとも動かず、こちらを見据えたまま僕の言葉を遮って

「BATARIRE PURI-ZU」と、ゆっくり高圧的に言う。

出鼻をくじかれた僕は、東洋人にいきなりバタリレ語を要求するとはと憤慨し、相手の顔を見たまま動けなかった。

駅員さんは挑発するように僕を睨み、さらにアクリル板の向こうでかかってこいとでもいうように手を動かす。

その時横にいた妻が、「but a little って言ったね」とつぶやいた。

今こうしてみると、バタリレはバットアリトルに他ならないけれど、この時はただ固まっていた。ただでさえ外国人の表情は読みにくいのに、社会主義国の窓口は一層難しいのだった。

SAYONARA

ユーゴスラビアでは、あちこちで公共時計が止まっていた。人々はとてもフレンドリーだけれど、公共施設は荒れていた。プラザ合意後激しく動き始めた円はバブル前夜でも威力を発揮していて、ベオグラードの食事代は桁が違うと思うほど安かった。

ドイツで倹約に励んだ僕達はその物価の安さに気持ちが緩んだのか、早めの夕食にしようと入ったレストランで、言葉も通じないし他人の目も無かったから「お任せします」と言ってみた。

ウエィターは喜んで、シェフらしき人も話しにきてくれた。その後たくさんの料理を出してくれたのだけれど、やがて店は地元の人で一杯になって、お皿に溢れた僕たちのテーブルは浮いてしまって視線が重くなってきた。

もう帰ります、と告げると店は少しだけ残念そうだった。

周りの人に、奢っていると映ったかも知れないと心配しながら出口に歩き始めたとき、「sayo-nara」という声が聞こえて、振り向くと学生らしき青年が微笑んでいた。

なぜ日本語を?と聞くと、「別れの気持ちが美しく表現されていて、多くの人が知っている」と応えてくれた。東京オリンピックの遺産が世代を超えたのだろう。

帰り道に、食べ過ぎのお腹を見ながら気がついた。奢るもなにもそんな出で立ちではなかったから心配無用だったのだ。

プラハ

プラハは、中世が保存された街だと聞いていた。行って見るとその通りで、どこで時間の壁をくぐり抜けたのか、という気分になる。

石だたみに残された馬車の轍や、人の足で削られた階段が長い時間を感じさせ、街のどこを見ても色が現代とは違ってくすんだ印象なのに、なぜか美しい。車を洗うという習慣がないのか、どの車ももとの色がわからないほどなのに、清潔感が損なわれていないのが不思議だった。

ホテルの部屋で窓を開け放しにしていたら、突然近くで「ガラローン、ガロローン」と鐘が鳴り出して涙が出そうになる。とてつもない量の何かが堆積していて、その分静けさが際立っているように思われた。

ロビーで、役回りのわからない、ただ歩き回っているおじいさんに安くて美味しいレストランを尋ねると、それなら電話で予約してやると請け合ってくれた。

道を教えてもらって探していくと、メイン通りの最も豪華なレストランだった。ちょっとした劇場くらいの広さがあって、天井は見上げないと視界に入らないくらい高い。

お客さんは正装というほどではないけれどお洒落していて、バックパッカーの入っていける所ではなかった。

店員さんに事情を話してキャンセルしようとすると、その姿で何も問題無いという。どうぞ、と勧めてくれる様子は、遠くの国からの来訪者を歓迎してくれていた。

クロークにくたびれたコートを預かってもらい、一番端の席を希望してとった食事は、何かがスリップしていて現実感が希薄だったけれど、とても豪華だった。

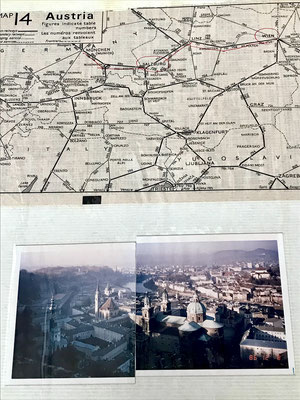

ザルツブルグ

ザルツブルクは山深いところにある街だ。映画 『サウンドオブミュージック』 の風景がそのまま残っていて歩き回るひとがたくさんいる。でも、とても広くて疲れるからか、歌っている人に出会うことはなかった。ちょっと期待していたのに。

街自体はオーストリアで何番目かの都市だからそんなに小さい筈もないのだけれど、旧市街は日本の地方都市というより○○郡といった印象の山里だ。建物は様々な色に塗られていて、その色調は長い歴史による淘汰を感じさせてとても美しい。

訪れたのが12月だったから道の両側の建物に電飾が掛け渡されていて、電球が日本で見る物と違うことに気付き、そういう小さなことが異国にいることを訴えかけてくる。

夏の音楽祭はとても有名らしいけれど、12月もたくさんの音楽祭があるらしくて、街のいたるところにポスターが貼られていた。

とても豊かなのに、どこか小さく荒れているように感じられるのは、観光客が多すぎるからだろう。残念というほどではないけれど、自身が観光客だから少し複雑だ。

モーツァルトとカラヤンとサウンドオブミュージック、いずれも無くて静かなザルツブルグを見たいと僕が言ったら、それはやはり矛盾だろう。

オットーワーグナー

ウィーンは、19世紀末から20世紀にかけて実験的な建築を数多く産み落とした。

オットー ワーグナー、アドルフ ロース、ハンス ホライン、ギュンター ドメニク、フンデルト ヴァッサー、ヴィトゲンシュタインというように、それまでの歴史に寄り添おうとしない、特異点としての建築が町のあちこちに現れ、建築見学旅行者の目を射抜く。

それらは地下鉄駅の地上部分であったり、銀行であったり、蝋燭店やアパート、病院などの普通に使われている建物で、かつて写真で繰り返し見た建物に子供やおじいさんが出入りしているのがとても不思議だ。

なぜワーグナーは外壁に花柄の絵を描き、退廃の気配を帯びた冠を駅舎に載せたのだろう・・・と、考えながら歩いていると、 「装飾は悪だ」 と宣言したアドルフロースの建物に出くわす。

ギュンタードメニクの銀行は爬虫類を思わせる外観が現実味を失っているし、フンデルトヴァッサーの集合住宅は壮大なこどもの悪戯のようだ。一転してワーグナーの郵便貯金局が、モダンデザインに大きな足跡を残したことも理解させられてしまう。

どれも見る人の神経にアプローチしていると感じるのは僕だけではないだろう。それはまさにアートであり、クリムトの金と黒が姿を変えて街を彩っているようでもあって、やはり19世紀末を象徴する街なのだろうと思う。

クリムト

オーストリアの画家というと、僕の場合クリムトとエゴンシーレだけが突出して印象に残っている。多分、この二人の画家はモダンデザインに大きな影響を与えたので、ことさらのように耳に入ってきていたのだろう。

僕がクリムトを知った経緯にはちょっとカッコ悪いものがある。

学生時代にアルバイトしていた設計事務所のそばに、とても美味しいカレー屋さんがあった。アルバイトは長期で、だから所員についていって食事をすることも多かった。

このカレー屋さんの壁に、4つの画鋲の一つが落ちたような状態で小さな絵が貼られていて、それがクリムトの「接吻」だった。

クリムトを知らなかった僕がそれをインドの画家の絵だと決めつけたのは、カレー屋さんだったからだ。

ある日、その絵が所員との間で話題になって、僕の認識違いを女性スタッフのT氏が笑った。T氏は旅行の情報をたくさん授けてくれた恩人でもあったので、ウィーンではクリムトを見られるだけ見ようということにもなった。

クリムトと、弟子のようにも見えるエゴンシーレはカッコ良くて悲しい。ウィーンはだからカッコ良くて悲しい街として記憶された。その悲しさは世紀末というキーワードでしか説明できない特異なものだという気がする。

ハンカチ

ウィーンに滞在すると、クラシックに特段の興味がなくても、オペラを観なければという半ば脅迫観念にかられる。

熱心な観客は数ヶ月前から予約をして準備するのだから、旅行者が立ち寄って良いチケットが手に入る可能性はとても低いだろう。

それに、舞台から相当離れた席であってもそれなりの洋服でなければならないだろうし、チケットそのものも、かなりの金額になることが想像される。そんなお金も洋服も無いので、僕たちが入れるのは最上階の立ち見席だ。

しかし、ここにも競争が存在する。熱心な観客は、主に学生だけれど、立ち見といっても良い位置を欲しがるので、開場前に並んで階段を駆け上がらなければならないのだ。その後は手摺にハンカチやバンダナを巻いて位置を確保する。何となく頼りないけれど、これを不正に操作する人はないらしい。

僕たちが選択できたのは、そうした競争が最も緩やかな公演だったから、ウィーンでオペラを観歩いたと自慢すると嘘になる。

でも、ドーム型天井のすぐ下で、建物自体が楽器のように震える時間に立ち会えたのは、得難い体験で忘れられないものになった。

UND

ウィーンでは、街をぐるっと囲んでいた城壁跡をリンクという環状道路に作り直して、そこにトラムという、古い日本語で言うところのチンチン電車を走らせている。

一周を歩けるくらいだからとても小さな円らしいのだけれど、歴史的建造物はおおよそこの中か周辺に収まるらしい。

旅行者にとって一番ありがたいのは、目印があって自分がどこにいるか見当を付けやすいことだから、困ったら環状線のトラムに乗れば良いというのは心強いばかりか、ウィーンという街を大変魅力的に感じさせる効果がある。

そういう訳で何度もリンクトラムに乗ることになった。

オーストリアはドイツ同様とても几帳面な印象で、規則正しく車内放送がある。リンクトラムのそれは男性の声で、英語のand にあたる und が頻繁に聞こえてきた。「ウントー」と語尾の伸びる発音は独特で、ウィーンの冬の重たい雲とセットになった記憶だ。

音が空に染みこんで分かちがたくなっているところは、まるで汽笛か小さな音楽のようだ。

シュテファン大聖堂

ヨーロッパでは、町に着いたら教会を目指して一番高い所にまず登りなさいと皆が言う。大抵の町が小規模で、基本的に城塞に囲まれていたのだから、そこからは町の全体像がわかるのだ。階段で登るもの、エレベーターが備えられているものとさまざまだけれど、町のどこよりも混雑する場所でもある。

ウィーンのシュテファン大聖堂は、ゴシックの尖塔がどこからでも見え、そんな原則を仮に知らなくても人が集まるし、この教会の屋根はとても美しく彩色されているので無視する観光客などあるはずもない。

到着したその日に訪ね、列に並んでエレベーターを待った。

ようやく乗り込んで、しばらくガタゴトと登っていくと、一気に吐き出された。ちょっと歩いて気がつくと、床が金網になっていた。高さは何メートルかわからないけれど、15階くらいあるのではないか。

以前、ネットを外した外部足場を12階まで一人で登って高所恐怖症に気付いた僕が、恐怖を感じずに金網の上に立ったのは単に人の流れの勢いと、運悪く一番端に居たという偶然のためだけだった。下から風が吹き上げてきて、スーッとする。

高い所が苦手というのは、その過程にあることがわかった。結果が出てしまうと意外と恐怖心が湧かないのだ。

でも一周してきた後、そこに立つことは断じて避けたかったので克服できた訳ではなかった。

ペンション

ドイツでの宿泊はほとんどがペンションだった。5階建てくらいの石造建築が並んでいる町中でも、ひとりのオーナーがひとつの階の部屋を全部所有して、ペンション経営をしているというようなケースがたくさんあるのだ。

そして、ペンションだからサービスしてくれるのは、たまにおじいちゃんもいるけれど、ほとんどはおばあちゃんだ。

朝、決められた時間に食堂に行くと、糊の効いたテーブルクロスが正確にかけられて、フォークやバターナイフがテーブルに直角に置かれている。窓辺には鉢、部屋のコーナーには花瓶が置かれて、テーブルの小さなグラスに花びらが浮かべられている。部屋に微かな香りが漂っている。

昨日も今日もジャムは同じだし、紅茶の温度も同じだけれど、花は変わる。

おばあちゃんは忙しくて、あまり会話に加わってはくれないけれど、大切にしてくれている気持ちは伝わってくる。

おばあちゃんは強く、きっとあらゆる旅人のおばあちゃんなのだろう。

少年少女

ローテンブルクという街は、ロマンチック街道という名前が良く似合う、本当に可愛らしい街だ。城壁が明瞭に残されていて、それが近現代のいろいろ邪なものから街を守ってきたようにも見える。

家型のファサードの連続は、絵本を描く場合のヨーロッパの街のお手本のようで、壁から突き出した見事に図案化された看板も、観光客を魅了する。

僕にとってはやや過剰な可愛らしさで、ちょっとお腹いっぱいになってしまうけれど、各地から集まって来た人はとても満足しているようだ。

夕食は少し大きめのレストランにした。濃褐色から黒に近い床と腰壁と家具。それらと漆喰の白い壁が美しいコントラストを見せていて、外壁のカラフルな印象とは違った空気が感じられた。ビールを飲んで賑やかになった大人達の気配も作用していたのだろう。

そんな中、給仕をしている少女に目が留まる。

注文を取り、料理を運び、呼び止める声に振り向く様が、人間とは思えないくらいの無垢さだ。ときどき天使のように見える4~5才の白人の子供があるけれど、その子がそのまま大きくなったような感じ。

無垢とは何だろう、どうしてそう思うのだろうと考えてみると難しくなるけれど、穢れの無い直感的なイメージとするなら、少しの躊躇もなく断言できる。

宗教なのか、親なのか、街なのか。あるいはこの少女が特別なのか。

でも、程度の差こそあれこうした驚きは他にもあった。理由がわからない。

夕暮れ

ロマンチック街道は南北に走っていて、ノイシュバンシュタイン城はイタリアに近づいた、その南端に近いところにある。スイスを思わせるような険しい山々が、ぐっと近くに見えてくるあたりだ。

車を走らせていると、田園的、牧歌的だった風景は、背の高い木々に囲まれた、上に伸びる景色に変わっていき、葉の色はより濃く、木々の密度がどんどん増していった。

順調に城のそばまで辿りつけたのだけれど、早い時間に門が閉ざされるとガイドブックにあったので、訪ねるのは翌日にして近くに宿を決めた。

夕食までには結構な時間があったから、散歩がてら狭い道を下りていった。やがて視界の開けた場所に出て、ベンチ代わりの切り株を見つけたので腰を掛ける。

やはりどこかの宿から出てきたような、父と息子らしいふたりが仲良さそうにしていた。

夕闇がすこしずつ近寄ってきて、微かに表情がわかる程度になったのに、真上の空を見上げるとまだ明るさを保っている。

何かこの谷が、夕暮れというエーテルにゆっくり沈んでいくような、静かな進行を感じていた。

エンジンの始動音がして、そばに車があったかとその方向を見ると、50m先でテールランプが赤く灯った。タイヤが砂利を踏む音が聞こえる。

透き通る空気に、近くの親子の気持ちまでが聞こえないかと、とても親密な気持ちで影絵のようなふたりに耳を澄ませた。

減速

ドイツに限らず、ヨーロッパは基本的に都市が単位になっているらしい。イタリアが最大いくつの都市国家だったか忘れてしまったけれど、テレビでみたときその多さに驚いた記憶がある。

都市毎に完結しているから境界が明瞭で、境界と境界の間は畑や牧草地が多く、道路は見通しがきいて人影も見えない。

そこを、ドイツ車が猛烈な早さで走っていく。センターラインも無いような幅が7~8mの道路を、場合によっては百㎞以上ですれ違うのだから余程相手と車を信頼しているのだろう。

そんな運転なのに突然減速する。何も景色に変化はないからどうしたのかと思うと、その数分後に村に入ることになる。その村だって歩行者があることは珍しいくらいなのに、必ず、誰もが減速する。

長い行程を走るときは、それがリズムのように感じられるくらいだ。

交通規制が厳しくて、村の中でのスピードオーバーに容赦のない反則金や他のペナルティが課されているのかも知れない。

でもドイツの人を観察していると、それは自分たちの作ったルールだから当たり前のこととしているように見える。

そういう原理・原則に関してのドイツ人の確かさは、感動的ですらあると思った。

ロマンチック街道

旅行の出発前にアパートで見学建物を絞り込んでいるとき、妻の希望でノイシュバンシュタイン城のあるロマンチック街道が加わった。ディズニーのモデルになったドイツの城だ。

調べてみて、ビュルツブルクから南下すれば良いとわかったけれど、バスが季節運行なので、レンタカーで移動するしかないと思っていた。

旅行開始がドイツだったから、まだ慣れないうちにHertzに電話することになった。係りの人が車で迎えに来てくれて、連れて行かれたのはガソリンスタンドだった。

車の点検をそそくさとすませて契約書にサインすると、邪魔だからすぐに出発して欲しいと言う。初めての左ハンドル(マニュアル)、そして右側走行の心配をする暇もなく、混雑している道路に押し出された。

運転に慣れてきて目的地を目指そうとしたとき、地図を持っていないことに気付いた。レンタカー会社のオフィスで相談しようと思っていたのだ。

地図が無いと言ったとき、妻が開いたのはヨーロッパ全土の地図だった。 もちろん、何も無いよりはいい。

道路脇の行き先表示が読めずに、そして読めてもほとんど知らないから迷走し、成り行きで高速道路(アウトバーンかどうかは不明)まで走ったのはジェットコースターに乗っている気分だった。それでも、宿が決まっていないから不思議と焦りはなかった。停まったところが目的地だ。

翌る日、珍しく洗車している人がいたので尋ねてみると、ロマンチック街道がわかるところまでとても長い距離を先導してくれた。その後、何人に道を訊いただろう。

でも、城巡りをしながら結局道路地図を買わずに、インフォメーションでもらう地図だけを頼りに3日間走れたのだから、ロマンチック街道はまぎれもない田舎の一本道だった。

ドイツスタンダード(旧)

名前を忘れてしまった、ミュンヘンから離れた小さな町で、可愛らしい駅にビールスタンドとでも呼ぶような店が併設されていたので入ったことがあった。カウンターしかなくて、10人あまりで一杯になる小さい店だ。

昼過ぎだったけれど、何人かのお客さんがそれぞれ色の違ったビールを飲んでいた。

注文しようとカウンターに寄り付いてみると、妻は小さいので肩がようやく出るくらいで思わず笑ってしまう。とてもビールを飲む感じではない。

カウンターの中では、背の高い男が 「本当に飲むのか?」 という顔で見ている。目で踏み台を探し始めたようなので、それは結構と、代わりに僕が辞退した。

銘柄がわからないまま適当に妻が注文すると、それは隣で飲んでいる人と同じ紫色の、常温で飲むビールのようだ。そしてそれは、一輪挿しの容器のような背の高いジョッキで飲むものらしい。

ジョッキの上端は僕の目の高さとなって、妻は聖火をかかげる選手のようになったから、本人を筆頭に他のお客さんまで加わって笑った。

しばらくして駅のトイレに行ったとき、見慣れない風景にハッとした。「高い!」・・・廻りに人が居ないのを確認して、どうしたものかゆっくり悩むことにした。笑う気持ちではなかったけれど、なぜか笑みはこぼれた。あれは笑いだったのか?

ドイツの田舎の一部に残っていた、旧いスタンダード。

ビッテ・シェン

ダンケ・シェンという言葉が、ありがとうという意味であることはさすがの僕でも知っていた。

旅行で最初に憶えた言葉はビッテ・シェンで、ダンケ・シェンと言われたとき、どういたしましてという意味で応ずる言葉だ。駅の付属施設や商店・美術館など、自動ドアでないところで多くの人が行き交うと、譲ったり押えてあげたりの度にこれらが飛び交う。

シェンは省略され、ダンケ、ビッテ、ダンケ、ビッテ、ダ、ダ、ダ、ビ、ビ、ビと、DJがレコードを操作するように反響し繰り返される。

油断すると、ダンケを言う前にビッテを言われてしまうことだってある。

このやり取りを繰り返してタイミングが合ってくると、相手の表情に変化が現れる。だんだん無表情になってくるのだ。

タイミングのずれている内はそこに間が生じて、外国人・旅行者なんですね・・・という確認や微笑などが浮かぶのだけれど、タイミングが合い始めると、溶け込むことはできないとしても、特に注意を払う対象から外されるようなのだ。

それはちょっと寂しくもあり、でもこちらもシャキッと背筋が伸びるような感じがして嬉しくもある。

ホットワイン

最初の見学建物はリチャード・マイヤー設計の博物館で、マイン川河畔にある。ホテルからマイン川まではすぐだったので、歩いて行くことにした。

11月末のこの日、フランクフルトは曇りで寒い。でも、空気が乾いていることと、川の堤や並び建つ建物の輪郭が明瞭で、日本では感じられない気配があって、外国に来たんだなと思う。

リチャード・マイヤーは、非常に幾何学的な真っ白い建物を設計することで知られているのだけれど、この博物館も例外ではなくて、百年以上は経っているであろう廻りの建物との違いが際立っていた。東京で、新しい建物を普通のこととして暮らしている僕としては、埋め込まれた現代建築がこの場所でどのような意味を持つのか、しっかりと認識することは容易ではないように思われた。

陽も傾き掛けたころホテルに戻ろうと歩いていると、公園に移動遊園地が来ているところに出くわした。

中心に回転木馬があって、円盤のようなものや大きなシーソーのようなもの、10機くらいが設営されているのだけれど、色使いがとても落ち着いていてきれいだ。ひとの集まるところがあったので行ってみると、暖めた赤ワインを売っていた。酸味が強くなって美味しいかどうか微妙だったけれど、初めての味だった。

薄暗くなったマイン川に戻って歩くと、人影がほとんど無い中、川に向かってなにかを撒いている老婦人が見えた。近付くと、数羽の白鳥が川に浮かび、パンくずを食べていた。

グッドピープル

フランクフルトの空港から市の中心部に向かう始発電車は、途中から作業着を着た人達で大混雑した。皆すごく背が高くて景色が見えず、冬の遅い朝陽が車両の天井を照らしているのだけがわかる。

駅に着くとあまりの立派さに圧倒された。それでも気を取り直してインフォメーションでホテルを探してもらったのだけれど、ちょっと怖そうなドイツ人女性からたて続けに質問されて、冬なのに汗をかいた。予算よりずいぶん高かったけれど、安い宿探しはもう少し余裕ができてからと、勧められたところで妥協した。

インフォメーションから徒歩10分でホテルに着く。石畳が新鮮だ。部屋に荷物を下ろして深呼吸したあと、早朝の中を散歩してみようとロビーに降りていった。

カウンターに、毛皮のコートを着たままの、子供は独立しただろうかと思われる女性客がふたりいて、ホテルのマネージャーに何か訊いているようだった。

離れたところで何となく待っていると、ひとりが僕を見て「You Look Good People」と言った。突然だったので返事ができずにいると、繰り返してから小さく微笑んでカウンターに向き直った。

真意はわからなかった。励まさずにいられない様子を僕はしていたのだろうか。

でも、とにかく、この旅行がきっと上手く行くと予言されたようで、嬉しくなった。

いつか東京で、誰かに恩返ししなければと思っていたのに未だできていない。

隣の黒人

フランクフルト空港に着いたのは、午前3時頃だった。航空券が格安なのはこういうことなのだなと思いながら、売店すら開いていないから大きな椅子に座って、電車の始発を待つことにした。

不思議なことに乗客はどこかへと消えていき、だだっ広くて暗いロビーで所在ない思いでいると、なぜか背の高い黒人が隣に座った。椅子ならいくらでもあるのに、なんでわざわざ隣に座るのかと思って目の端で観察すると、威圧感はあるけれど悪い人ではなさそうだ。

考えてみれば、廻りになにも無さそうな空港にこの時間居るということは、国際線の乗客だろうからパスポートもあるだろうし、犯罪とは縁が無いと思ってもよさそうだった。

少し安心して煙草に火を付けると、隣の黒人がおもむろに体を起こして僕の顔をのぞき込んだ。

「Cigarette ?」

売店が開いていないから煙草が買えなかったらしい。自動販売機というものも見あたらない。差し出して数本を抜き取らせてあげると、とても嬉しそうな顔をした。スモーカーの心情は世界共通だ。

アンカレッジ

アンカレッジという空港名は、今の若い人にどのように響くのだろう。冷戦の終結以前はソ連の上空を飛ぶことができなかったから、ヨーロッパに行くにはアンカレッジ経由か南回りのどちらかを選択した。

南回りは東南アジアやインドなどに寄りながら行くので、楽しそうではあるけれどやたらと時間がかかる。

アンカレッジはアラスカの西端にあって、なぜ西に行くのにまず東に行くのかという疑問が生ずるものの、それは地図で考えるからそのように思うのであって、立体で考えればそんなに変なルートではないのだと説明されて、そんなものかと思っていた。でも、地球儀で見るとやっぱり 「くの字」 であることは明らかだ。

飛行機の航続距離も今ほどなかったから、給油のためにも一度降りる必要があった。だから成田からヨーロッパまでは20時間かかっていたのだ。

アンカレッジに降りるために高度が下がって雲を抜けると、見渡す限りの白い世界だった。シロクマを探したけれど動くものはなにも無い。

市街地の上空を飛ばなかったので、空港の建物以外に何かががあるようには思えなくて、土産物屋の店員さんの日常を考えると不思議な気がした。

出発前の不安

先輩の経験を聞く内に、ヨーロッパ建築見学旅行に行ける!と思うようになったのだけれど、今考えてみると当時の日本・世界の変化にそのまま乗ったようなところもあった。

と言うのは、大学時代 (~1983) に海外旅行する人は珍しかったのに、その後新婚旅行で海外を選ぶことが一般的になって、そして、1985年のプラザ合意からは坂道を駆け上がるような円高が起きて、誰でも手の届く範囲に海外が見えてきていたからだ。

地球の歩き方という 地域/国別 のガイドブックに、馴染みの無い国名が登場するようになって、格安航空券という言葉も耳に馴染んできていた。

当時としては断然一番安かった (一年間オープンの往復で17万円) 大韓航空を選ぼうとした僕にとって、不安は1983年の大韓航空機撃墜事件と1986年のチェルノブイリ原発事故だった。でも、どちらも続けては起きないだろうと思い、汚染された雨水が集まったとされたイタリアのコモ湖を行き先から外すことで忘れようとした。

そうして本格的に情報を集め始めてから困ったことが起こった。バックパック旅行なので情報源は限られていて、一部のメディアと経験者からのヒアリングが主になるのだけれど、みんな真面目な顔をして 「ある特別な注意」 を促すのだ。

「試着室」、「裏口」 から始まって 「見世物小屋」 で終わるストーリー。初めは笑って聞いていたのに、10人近くから違った場所で良く似た内容を聞かされ続けると、想像がどんどん逞しくなっていく。

現代のヨーロッパで見世物小屋も無いものだ・・・と整理できていたはずなのに、結局モロッコのマラケシュに行かなかったのだから、心に棲みついてはいたのだ。

英会話以前の発音

僕は英会話というのがホントにだめなのだけれど、コミュニケーションはそんなに苦手ではないと思ってきた。

小学生のとき、野球で憶えた単語で外国人に道を教えたし(ストレート、アンドカーブ、ライト)、日比谷線ではフィリピン人らしい女性に、「カセキ?」と突然声を掛けられて、「イエス」と即答した。(この電車は霞ヶ関に行くかと訊かれたはず)

始めての海外旅行で乗った大韓航空では、韓国人スチュワードがサービスしてくれるようだった。錯覚ではあるけれど、外国人のような気がしないので片仮名っぽくても大丈夫そうに思えて、英会話の開始には好条件のような気がしていた。

若いというより新米のようにも見えるスチュワードは、元気いっぱいの様子。ガラガラに空いている機内を持て余して、早々に何か飲み物はいらないかと訊いてきた。

照れを見せずに 「Beer Please」 と頼むと、ちょっと考えてからニコッと笑って去っていった。

しばらくして運ばれてきたのはミルク。sigh いきなりの自信喪失だ。

しかし、30も遠くない男が飛行機でいきなりミルクを頼むことなどあるのだろうか、悪いのは僕じゃない。・・・と思った後、だからこそ発音が相当に悪いのだと気付く。更に落ち込んだけれど、牛乳を飲むとお腹が痛くなるので、なんとか説明してビールに替えてもらった。

まずは前途多難というしかない。

※ちょっとカッコ良いはずの sigh (ため息) は、ピーナッツブックス (スヌーピーとチャーリーブラウン) で憶えた唯一のツール。

A-plus architecture

A-plus architecture